Мирослав Алексич

Поэт и заместитель заведующего библиотекой Матицы сербской, Нови-Сад

В этом году мы отмечаем два очень важных юбилея для русской и сербской литературы. Речь идет о 226-летии со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и двухсотой годовщине со дня основания Летописи Матицы сербской. Пушкин, безусловно, величайший славянский поэт первой половины XIX века и один из величайших русских писателей вообще, а Летопись Матицы сербской — важнейший сербский литературный журнал и один из немногих ныне существующих старейших литературных журналов в мире, который издается непрерывно, без серьезных перерывов, на протяжении двухсот лет.

Мои размышления о связях Пушкина с сербской литературой и культурой, а также о взаимном влиянии нашей культуры и великого поэта выражу в кратком и содержательном тексте об одной детали, связывающей Летопись с творчеством великого писателя. Известно, что первое упоминание о Пушкине в литературном журнале у славян связано с первым номером Летописи Матицы сербской, основанной в 1824 году. Перед этим, пожалуй, следует упомянуть о нескольких интересных и уже известных связях, объединяющих Пушкина и сербов.

Савва Владиславич Рагузинский (1664 – 1738), русский высокопоставленный государственный чиновник и дворянин, родившийся в Сербии, герцеговинец, привлек внимание Пушкина как фигура, вошедшая в историю петровской эпохи в России, и как покровитель Абрама Петровича Ганнибала, прямого предка Пушкина, которого Владиславич, поступая на русскую службу, привез в Россию и подарил Петру Великому как раба. Позже, когда Владиславич отправился в Китай в качестве российского посла, он взял с собой Ганнибала начальником службы охраны. Великий сербский поэт Йован Дучич написал чрезвычайно интересную книгу о жизни Саввы Владиславича. Так что можно сделать вывод, что не было бы Пушкина, если бы не судьбоносная роль выдающегося серба графа Саввы Владиславича.

Находясь в ссылке в Бессарабии, Пушкин случайно знакомится со всей сбежавшей элитой Первого сербского восстания: сыном Карагеоргия Алексом, дочерью Карагеоргия, Ненадовичем, Яковом и Ефремом и многими другими.

Отсюда и стихи Пушкина о сербах. В его библиотеке была и «Песнарица» Вука 1814 года. В Бессарабии он также мог услышать сербские народные песни в исполнении народных певцов. Там он познакомился с Атанасием Стойковичем (1773–1832), одним из лучших поэтов сербского классицизма. Стойкович был профессором Харьковского университета. В библиотеке Пушкина также был его перевод Нового Завета.

В то время в Хотине недалеко от Кишенева жила младшая дочь Карагеоргия Стаменка. Ей Пушкин посвятил стихотворение «Дочери Карагеоргия».

В Одессе Пушкин был в гостях у сербского купца из Трста Йована Ризнича, который был одним из финансистов сербской революции. В путешествиях Онегина поэт описывает и свое пребывание у Ризнича. Пушкин влюбился в жену Йована Амалию Ризнич, которая была родом из банатской семьи Нако.

Стихи, посвященные госпоже Ризнич, впоследствии войдут во все поэтические сборники Пушкина, а ее портреты, нарисованные рукой поэта, можно найти в рукописи романа в стихах «Евгений Онегин».

Большое влияние на Пушкина оказало знакомство с сербскими народными песнями и сербским эпическим десятистопным стихом, и это можно увидеть в его более позднем творчестве, особенно в «Песнях западных славян». Он написал десятистопным сербским стихом «Сказку о рыбаке и рыбке» , а также стихотворения о Милоше и Карагеоргие, лидерах сербского восстания.

Александр Сергеевич называл сербскую народную песню прекрасной. В его библиотеке было много сербских книг, но наибольшее влияние на него оказали две: «Сербка» Симы Милутиновича Сарайлии и знаменитая книга Орфелина о жизни Петра Великого. Некоторые части «Полтавы» на самом деле являются переложенными главами Орфелина.

Помимо занятий литературной и коллекционной деятельностью, Сима Милутинович был наставником сербского епископа, поэта и правителя Черногории Петра второго Петровича Негоша. Есть достаточно достоверные данные, свидетельствующие о том, что Негош был на могиле Пушкина через несколько дней после его похорон и, возможно, даже служил панихиду. Негош знал поэзию Пушкина и восхищался ею.

Свободолюбивый, критический и сатирический, Пушкин не сразу был хорошо принят в Сербии ни Милошем Обреновичем, ни сообществом сербских писателей и интеллектуалов вообще.

Больший успех имели представители так называемой официальной народной литературы: Греч, Булгарин, Сенковский… Пушкин наряду с другими передовыми писателями постоянно боролся с ними.

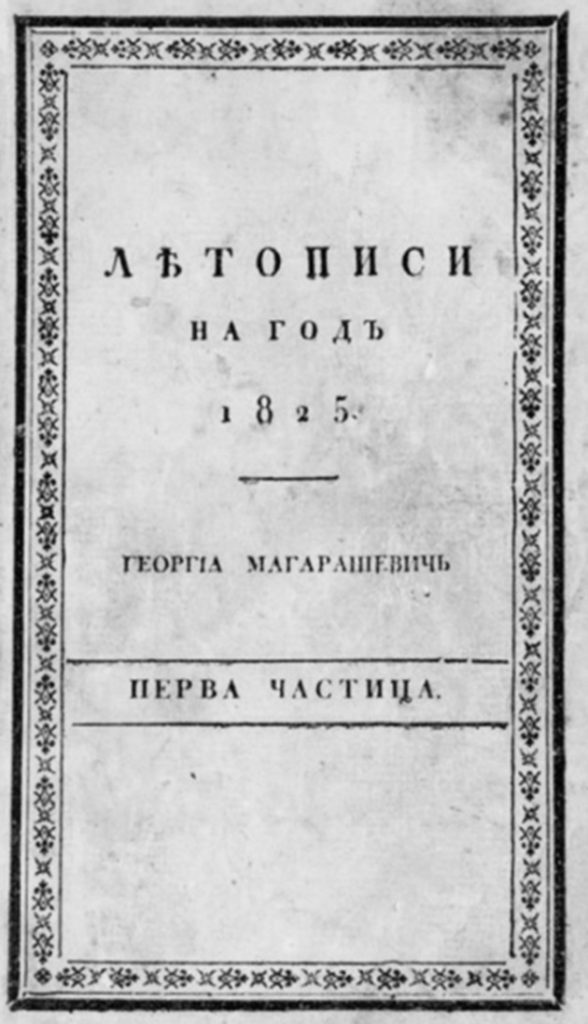

Первым славянским переводом Пушкина стала поэма «Бахчисарайский фонтан», которая была переведена на польский язык в 1826 году. Первое упоминание его имени в славянских журналах связано с Летописью Матицы сербской, основанной в 1824 году, а первый номер о нем датирован 1825 годом. В том первом номере Пушкин упоминается как один из выдающихся современных русских писателей. Это тот факт, в котором пересекаются два наших великих юбилея, Пушкин упоминается здесь в кратком обзоре современного литературного творчества в России. Данные, как говорит Петр Митропан в книге «Пушкин у сербов», вероятно, были взяты из «Истории русской литературы» Н. Греча, поскольку Магарашевич на эту книгу обращает внимание тех, кто хотел бы более полно ознакомиться с этой темой.

Летопись Матицы сербской началась в Нови-Саде и под названием «Сербская летопись» напечатана в Будиме. Его инициатором выступил учитель средней школы Георгий Магарашевич. Он хотел, чтобы «Летопись» стала местом, где будут обсуждаться масштабы литературного и научного творчества сербов. Однако, с самого начала «Летопись» имела и панславянское измерение. В его основе лежали литература, язык, религия и история, а также фольклор и культура всех славян, а не только сербского народа, или, как сказано: «…от Адриатического до Ледовитого и от Балтийского до Черного морей”.

В 1826 году, когда «Летописи» угрожало прекращение издания из-за отсутствия источников постоянного финансирования, группа видных и богатых сербов встретилась в Будиме и приняла решение учредить Матицу сербскую, которая будет заботиться о Летописи, а также будет издавать сербские книги и распространять их по сербскому культурному пространству. Так родилось старейшее сербское национальное литературное и научное учреждение.

Позже, в первой половине XIX века, Пушкин, наряду с Карамзиным, будет самым упоминаемым русским писателем в Летописи.

Летопись продолжает следить за Пушкиным и в записях 1826 года, т. е. года создания Матицы сербской, имеется неподписанная заметка о сочинении Пушкина “Бахчисарайский фонтан”. В том тексте очень интересно одно предложение автора: «Он (Пушкин) вступил на поэтический путь так, что многие хотели бы положить этому конец». Далее с краткими описаниями упоминаются произведения Пушкина: «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник».

В Летописной рубрике «Смесице», изначально включающей тексты о современной литературе, преимущественно славянской, в 1828 году появляется биографическая заметка о Пушкине. В той заметке его сравнивают с Байроном. В заметке говорится: «Русские в графе (ошибка) Александре Пушкине, имеют такого поэта, которого по оригинальности, добродетели и живости — и по безнравственности, они справедливо сравнивают с лордом Байроном».

В следующем, 1829 году, «Летопись» в статье «Русские поэты» излагает мнение Плетнева, который называет Пушкина «одним из величайших и оригинальнейших русских лириков, «произведения которого « и в чужих странах вызывают восхищение».

После смерти Пушкина «Летопись» почтила его память дважды, в 1839 году. В первой статье прославляется его творчество, особенно словами: «сочинения его должны быть бесценны для русского и славянского сердец». В той же статье автор сравнивает его с Шекспиром. Точно оценивается его поэзия, о чем свидетельствует текст, написанный в высокопарном стиле.Автор причисляет Пушкина к пятерке самых выдающихся русских романистов и ставит его на первое место. В этой статье Гоголь, «молодой и живой человек», назван наиболее близким к Пушкину. А еще говорится, что если романы Пушкина и Гоголя простонародны, то романы князя Одоевского и Н. Ф. Павлова можно назвать философскими.

Следует отметить интересный факт, что сербская культура знакомится с Байроном косвенно через Пушкина. Так, Байрон впервые упоминается в сербской периодике в уже упомянутой заметке в «Летописи Матицы сербской» 1828 года. Это было через четыре года после смерти Байрона.

В «Сербских летописях» 1847 года есть обширная статья о Жуковском и романтизме в России. Это перевод с немецкого «Истории русской литературы» Я.Т. Йордана. В этой статье, где речь идет о связях Жуковского с европейской поэзией и его месте в русском романтизме, в нескольких местах упоминается и Пушкин. Ему отведено очень высокое место в истории русской литературы. В тексте, среди прочего, говорится: «То, что в романтизме нынешней Европы мало тьмы и много рассеянного света, происходит от того, что Европа пережила романтизм и оставила его позади». А в поэзии Пушкина мы находим более глубокое разумное и определенное содержание, большее богатство и мужественность мысли, чем у Жуковского, это происходит оттого, что Жуковский опередил Пушкина». То же самое относится и к утверждению, что без Жуковского не было бы и Пушкина. В уже упомянутой книге, представленной в этом номере «Летописи» и рассказывающей об истории русской литературы от начала до Пушкина, только о Ломоносове, Державине, Карамзине, Жуковском, Батюшкове и Пушкине говорится как о тех, кто сделал эпоху.

В «Летописи Матицы сербской » 1888 года Сава Петрович опубликовал биографические и критические сведения о Пушкине. Сюда же следует отнести тексты «Летописи» 1931 года. Две книги о Пушкине, рецензия Е. Захарова, а также «Пушкинский Моцарт и Сальери». Имеется также текст К. Тарановского в «Летописи» 1933 года «Дракон как переводчик русских поэтов», а также текст «Достоевский и Ницше, Толстой, Пушкин и Масарик и их влияния» Бр. Лазаревича. В 1935 году в «Летописи» был опубликован текст о Пушкине из «Обзора русской литературы» Е. Ляцкого, а также перевод «Полтавы» И. С. Шайковича.

И, наконец, Пушкин присутствует в периодической печати на сербском языке первой половины XIX века преимущественно в биографических статьях. Об этом писал А. Пагодин в своей «Русско-сербской библиографии», об этом пишет и Петр Митропан в своей книге «Пушкин у сербов».

Интересно, что Пагодин опустил первое упоминание о Пушкине в «Летописи» 1825 года. Митропан упоминает также «Магазин за художество, књижество и моду» («Журнал об искусстве, литературе и моде») (1838), «Србско далматински магазин» («Сербско-далматинский журнал») (1840), календар «Зимзелен» («Вечнозеленый календарь») (1846) и др. В 1892 году Стева Петрович опубликовал обширную биографию Пушкина в «Отажбине» («Отчизне»). В 1899 году, к столетию со дня рождения Пушкина, Йован Скерлич опубликовал статью в «Деле», а «Зора» («Заря») и «Звезда» – публикуют специальные номера, посвященные Пушкину.

- Автор этого текста использовал данные из книги – Петар А. Митропан: «Пушкин у сербов», Скопье, 1937 г., издано книжным магазином «Славия».