Авторы исследования: Милован Чурчич, издатель и журналист; Лариса Милич, директор Национальной библиотеки «Русская библиотека».

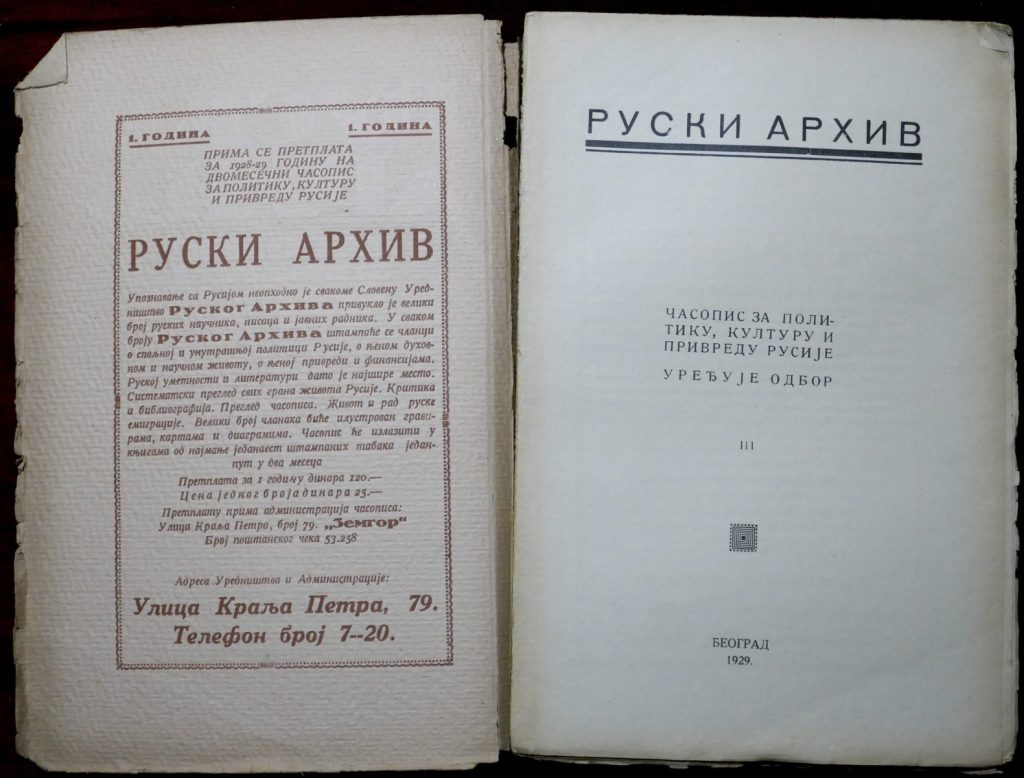

«Русский архив» был журналом, посвящённым политике, культуре и экономике России (как указывалось в подзаголовке этого издания русской эмиграции). Он выходил на сербохорватском языке, кириллицей и латиницей.

Регулярной практикой «Русского архива» было перепечатывание и публикация текстов из Советского Союза и различных изданий русской эмиграции. Также публиковались статьи, посвящённые положению женщин в Советском обществе.

Все эти тексты, первоначально написанные на русском языке, переводились на сербский до публикации.

Говоря о женской прозе или о писательстве в целом, следует отметить, что писательская деятельность не обязательно является профессией. Писательство — это прежде всего любознательность, стремление к познанию и потребность в «праве голоса».

Писательство — это не исключительно мужское или женское занятие. Это право и потребность и тех, и других выразить свои знания и стремление к тому, чтобы эти знания были признаны полезными и сохранены.

Писательство становится профессией, когда оно занимает определённое место в системе ценностей и имеет свою область деятельности.

Выраженная позиция в текстах, написанных мужчинами или женщинами, идентична жизненной позиции мужчин и женщин. Поэтому женская проза приобретает свой особый характер.

Здесь мы говорим о женской прозе в «Русском архиве», журнале, выходившем в Белграде между двумя мировыми войнами. Этот журнал был также рупором левой русской эмиграции.

В каждом женском тексте в этом журнале темами являются Россия, русская национальная самобытность, и познавательная сила изображения бывшей России и Советского Союза.

Список женщин-авторов, чьи тексты формировали «Русский архив», значителен не столько по количеству имён, сколько по тематике.

О некоторых авторах, упомянутых в порядке публикации их текстов в журнале «Русский архив»:

- Надежда Мельникова-Папоушкова родилась 10 (23 по новому стилю) ноября 1891 года в Санкт-Петербурге. Происходила из грузинской княжеской фамилии Багратион. После окончания Серпуховской гимназии, училась на Высших женских курсах в Москве, получив диплом 20 декабря 1914 года. В дипломе указана фамилия её первого мужа — Кедров. В Москве она познакомилась со своим вторым мужем, чешским дипломатом Ярославом Папоушеком, который работал в Москве в конце Первой мировой войны секретарём Т.Г. Масарика. В 1919 году они переехали в Прагу. В Праге Надежда Мельникова-Папоушкова продолжила образование, изучая славистику на философском факультете Карлова университета (1919–1923). С 1922 по 1925 год училась в Париже. Ярослав Папоушек был одним из основателей антифашистского сопротивления в протекторате Богемии и Моравии. Надежда Филаретовна также участвовала в движении Сопротивления. Во время Второй мировой войны она участвовала в работе группы сопротивления чешских журналистов, возглавляемой журналистом и историком Франтишеком Бауэром. Ярослав Папоушек был арестован в декабре 1941 года и умер в концентрационном лагере в январе 1945 года. После ареста мужа, Надежда также была заключена в концентрационный лагерь Равенсбрюк, но выжила и вернулась в освобождённую Чехословакию в 1945 году. С 1946 по 1950 год преподавала в Университете им. Палацкого в Оломоуце. В 1960-х годах Надежда Мельникова-Папоушкова познакомилась с учёным Карелом Самшиняком в Соботках. В последующие годы она продолжала организовывать выставки, включая выставки молодых чешских художников. Она была коллекционером античного искусства, особенно русской народной графики и фарфора. Умерла 10 июля 1978 года в Праге.

Фрагмент статьи:

«Из истории русского современного театра»

В истории иногда возникают такие счастливые эпохи и избранные народы, которые внезапно с неслыханной силой персонифицируют то или иное искусство, посвящая ему всю свою творческую мощь… Что-то подобное мы наблюдаем в отношении театра в России в конце девятнадцатого века и начале двадцатого… Я бы сказала, что русский народ обладает особой театральной предрасположенностью, благодаря которой даже в жизни он часто неосознанно исполняет самые необычные и эффектные эпизоды. Возможно, корень этого следует искать в глубокой древности, когда на народную душу начало действовать христианство и прекрасная, столь полная эффекта, православная церковная служба…

- Надежда Каракаш, автор в № 1-4, «Русский архив», 1928.

К сожалению, информации о Надежде Каракаш крайне мало. Известно о её статье «Картина советской школы», опубликованной в журнале «Русский архив» (Белград, 1930), но подробных биографических данных нет. Она принадлежала к русской эмиграции в Белграде, возможно, была учительницей или кем-то, связанным с образованием. Без дополнительных исследований невозможно предоставить более подробную информацию о её биографии.

Фрагмент статьи:

«Жизнь в СССР по газетным объявлениям»

(Из трёх московских газет, которые у меня есть: «Экономическая жизнь», «Правда», «Известия» — в последней больше всего объявлений — о недвижимости, движимом имуществе, прочее; предложение и спрос; изменение фамилии; расторжение брака)

Надежда Каракаш отмечает, что объявления о расторжении брака встречаются в каждом номере. Они обычно звучат так: «Ставропольская уездная управа объявляет о расторжении брака между гражданами (имена) по желанию жены».

Развод чаще происходит по желанию жены. В этих объявлениях обращает на себя внимание замена высокого стиля на простое выражение «Расторгнут по желанию».

Пытаясь прощупать пульс жизни в России по газетным объявлениям, мы, на самом деле, не можем его почувствовать, потому что это лишь лихорадочный пульс советской власти…

Всё, что делается в Советском Союзе, делается поспешно и быстро. Работа разделена на фронты. Массы забрасываются на тот или иной фронт. Люди разделены на группы, как солдаты на взводы и роты. Моральные качества не учитываются. Если они и имеют какое-то значение, то только как рабочая единица. Терминология — военная.

- Марина Цветаева (Москва, 8 октября 1892 — Елабуга, 31 августа 1941) — русская и советская поэтесса, писательница и переводчица.

Её эссе о Наталье Гончаровой написано после встречи Цветаевой и Гончаровой в Париже в 1928 году. Их связывала общая память о Москве. Эмоции Цветаевой от этой встречи нашли отражение в эссе «Наталья Гончарова. Жизнь и творчество». Текст был впервые опубликован в Праге в русском журнале «Воля России». В том же году эссе было переведено и опубликовано на сербском языке в белградском журнале «Русский архив». Через сорок лет, в 1969 году, он был переиздан в журнале «Прометей». Текст вошёл в двухтомник сочинений М. Цветаевой (Москва, 1980) и в издание 1988 года. Фридрих Мирау включил этот текст в своё издание с параллельным немецким переводом (Цветаева, 1987), считая его значимым для творчества Цветаевой. На эту публикацию ссылаются видные искусствоведы, однако без углублённого анализа (см.: Сарабьянов, «Уметнице», 1980: 134; Ковтун, 1984: 60).

Текст Цветаевой не соответствует традиционным жанрам. Заголовок «Жизнь и творчество» несколько вводит в заблуждение, хотя авторка в основном следует биографической канве художницы, включая даже список её выставок (1903-1906). Текст не содержит подробных биографических данных или детального описания отдельных работ Гончаровой. Поскольку для Цветаевой «человек был интереснее и важнее художника», комментатор в издании «Художественной литературы» (Анна Саакянц, см. Цветаева, 1988: 573) не счёл нужным указывать конкретные картины, о которых пишет Цветаева, ограничившись филологическими примечаниями. В примечаниях приводится цитата из записей Фокина о встрече с Гончаровой во время постановки оперы «Золотой петушок» в 1914 году, а также ведётся полемика с Цветаевой относительно её предполагаемой неприязни к городу, с упоминанием названий её городских картин 1910-х годов.

Текст Цветаевой колеблется между эссе и этюдом о жизни (и творчестве) Гончаровой, но его отличает авангардная поэтичность, которая сочетает размышления о художнице с лирическим дискурсом об искусстве. Это текст авангардной поэтессы об авангардной художнице, и именно поэтому он привлёк наше внимание.

Поэтическая проза Цветаевой прежде всего раскрывает лирическое отношение поэтессы к художнице. Лирическое отношение «я — ты» переходит в «я — она», с явными, скрытыми или, реже, прямыми диалогическими формами. В основе текста — рассказ Гончаровой о себе, но он преломляется через лирический субъект Цветаевой или вызывает её лирико-пафосную реакцию. Цветаева следует хронологии жизни Гончаровой в России и за её пределами, усложняя своё отношение к «жизни» художницы отступлениями о своём московском детстве и соседстве, или введением в повествование о художнице рассказа о «другой Гончаровой», тоже Наталье, но жене Пушкина. Две Натальи, несмотря на дальнее родство, сопоставляются по авангардному (Хлебниковскому) принципу — близости звучания имён. Сравниваются тёзки с одинаковой фамилией, но как контрастные личности: жена Пушкина как бы «взяла» от России, а художница «дала» России; или же жена Пушкина «затемнила» Россию, а художница «оживила» её.

Биографическое повествование не является центром текста Цветаевой. Биография Гончаровой интересна ей только до момента, когда та становится художницей, то есть её детство. Цветаеву можно считать антибиографичной, даже в духе авангардного формализма: «Первый холст — конец этой Гончаровой и конец личной биографии художника», или «Холст есмь. Предыдущее — путь к холсту». Однако мотивы детства и игривости Гончаровой подчёркивают и оттеняют авангардный инфантилизм и художницы, и поэтессы, которая создала формулу: «Первое — ребёнок, второе — ученик, третье — мудрец. Все трое вместе — творец».

Исходная точка текста — это посещение и знакомство с художницей в её парижской мастерской (улица Виконти) в 1928 году. Первые две главы ведут в эту «мастерскую». Эти главы кажутся нефункциональными — не связанными с живописью Гончаровой. Однако, с самого начала они подчёркивают ощущение замкнутого пространства: «ущелье» улицы, «пещера» мастерской, из которой намечен выход в открытое пространство: «Пещера. Что ещё? Палуба! Первой стены нет, справа — стекло, а за стеклом ветер: море».

Сокращённый пересказ статьи «Наталья Гончарова. Жизнь и творчество»:

Наталья Гончарова: Между традицией и авангардом

Наталья Сергеевна Гончарова (1881–1962), одна из самых значительных фигур русского авангарда, представляет собой выдающийся пример женского творческого духа в бурном XX веке. Хотя Европа, где она провела значительную часть своей жизни, признала её талант, её художественный стиль неразрывно связан с русской культурной традицией. Её творчество — это синтез русского народного стиля, византийского наследия и современных европейских художественных направлений, таких как фовизм, кубизм и примитивизм. Она не просто переносила народные мотивы, но и трансформировала их в уникальный и узнаваемый художественный стиль, создавая нечто новое и оригинальное. Её работы вдохновлены силой и красотой русской природы, простотой крестьянской жизни, а также силой религиозных мотивов.

Детство, образование и начало творческого пути

Гончарова родилась в селе Лодижино Тульской губернии в атмосфере, пропитанной творчеством Толстого и Тургенева. Детство, проведённое в тесном контакте с природой, в окружении простой крестьянской жизни, оставило неизгладимый след на её художественной душе. Её первыми играми было создание садов из картона и цветов, что свидетельствует о ранней склонности к искусству. Молитва была важной частью её детства, что позже нашло отражение в духовности её произведений. Строгая дисциплина городской школы и контраст между городской средой и природой детства сформировали её характер и стали мощными мотивами в её художественном творчестве. После окончания гимназии она попыталась изучать медицину, но бросила учёбу из-за разочарования в мужском доминировании в этой сфере. Краткое изучение истории и филологии стало лишь переходным этапом перед тем, как она нашла своё истинное призвание в искусстве.

Встреча с Ларионовым и формирование уникального стиля

Встреча с Михаилом Ларионовым стала переломным моментом в карьере Гончаровой. Их многолетнее сотрудничество было отмечено взаимным уважением, вдохновением и совместным поиском новых художественных выражений. Ларионов распознал её огромный талант и воодушевил её освободиться от художественных канонов, развить свой индивидуальный стиль. Их совместная работа стала синтезом русской народной художественной традиции, византийского наследия и европейских авангардистских течений. Гончарова смело экспериментировала с цветом, формами и композициями, создавая произведения, отличающиеся оригинальностью и уникальностью. Хотя она вдохновлялась русским народным стилем, ей удалось создать собственную художественную поэтику, не теряя при этом своей русской самобытности.

Эмиграция и новый этап творческого развития

Переезд в Париж стал для Гончаровой новым началом. Несмотря на трудности эмигрантской жизни, она сумела адаптироваться к новой среде и продолжить своё художественное развитие. Её стиль в эмиграции обрёл новое измерение, вдохновлённое жизнью и культурой Парижа, но и вечной памятью о России. Работы этого периода отличаются эмоциональной глубиной, ностальгией по родине и уникальным сочетанием традиции и современности. Произведения этого периода характеризуются динамизмом, смелыми цветами, экспрессивными мазками, а также глубоким духовным смыслом. Её творчество стало космополитичным, но не утратило своей русской сути. Такие работы, как «Испанки», «Павлин на солнце», «Бегство в Египет», стали классикой русского и мирового авангарда.

Наследие и значение для русской эмиграции — женский образ в бурный период

Наталья Гончарова оставила неизгладимый след в мировом искусстве, вдохновляя многих художников своей оригинальностью, смелостью и уникальным стилем. Её творчество особенно значимо в контексте русской эмиграции, являясь примером силы, таланта и стойкости женского духа в тяжёлые исторические времена. Её художественный путь — это пример непрерывного творчества, преодоления трудностей, сохранения и трансформации русской культурной традиции в новой среде. Своим творчеством Гончарова доказала, что художественный талант и женская сила способны преодолеть любые преграды и добиться успеха даже в период больших социальных и политических потрясений. Её работы остаются свидетельством силы художественного духа, красоты русской культуры и выносливости женского творческого потенциала в эмиграции. Её наследие продолжает вдохновлять и сегодня, подтверждая её значение для русского и мирового искусства.

…

Большая часть произведений Цветаевой, созданных в эмиграции, осталась неопубликованной. Её последняя прижизненная книга стихов «После России», вышедшая в Париже в 1928 году, включала стихи 1922–1925 годов. Позже Цветаева писала об этом: «Моя неудача в эмиграции — в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по воздуху и по размаху — там, туда, оттуда…»

В отличие от стихов, которые не получили признания в эмигрантской среде, её проза пользовалась успехом и заняла центральное место в её творчестве 1930-х годов («Эмиграция делает меня прозаиком…»).

…

В журнале «Русский архив», издававшемся в Королевстве Югославия в период между двумя мировыми войнами (1928–1937), было опубликовано около 50 текстов, написанных русскими женщинами — учёными, журналистками, художницами и т.д.

В «Русском архиве» сотрудничало восемь женщин-авторов. Учитывая, что речь идёт о 20-х и 30-х годах XX века, что этот русский эмигрантский журнал выходил в Белграде на сербском языке, а сербский язык не имел широкого распространения в русскоязычной среде (ни в самой России, ни среди русской эмиграции), тот факт, что тексты в основном были переведены, указывает на феноменальный результат: значительное влияние русской женской прозы в «Русском архиве».

Женщины-сотрудницы журнала «Русский архив»:

* Надежда Мельникова-Папоушкова;

* Екатерина Кускова;

* Марина Цветаева;

* Надежда Каракаш;

* Наталья Гончарова;

* Елена Извольская;

* Клавдия Жухина.